Une date politique, une histoire de mouvement

Dans le cadre de la journée de la visibilité lesbienne créée le 2 octobre 1982 au Canada par des lesbiennes québécoises, cette journée de visibilité s’est imposée depuis 2008 comme un temps fort international pour rendre visibles les vécus, les voix et les colères des personnes lesbiennes : qu’elles soient femmes cis, trans, non binaires, agenres ou genderfluid.

Si aujourd’hui le 26 avril marque chaque année la Journée mondiale de la visibilité lesbienne, ce n’est pas une date choisie au hasard. Le 26 avril 1993, la Cour suprême des États-Unis rend sa décision dans l’affaire Lambert v. Wicklund et reconnaît légalement, pour la première fois, les droits parentaux d’une femme lesbienne dans un contexte de séparation. Un événement qui a poussé des militantes à revendiquer cette date comme un moment de visibilité, de résistance et de fierté.

La lutte pour la reconnaissance lesbienne est souvent associée aux mouvements du XXe siècle ; elle s’inscrit pourtant dès l’Antiquité. La poétesse grecque Sappho, née sur l’île de Lesbos au VIIe siècle avant notre ère, écrivait des vers d’amour dédiés à des femmes dans une langue sensuelle. Son nom et son île ont donné naissance aux termes « saphique » et « lesbienne » : autant de mots qui, à travers les siècles, ont été tour à tour effacés, condamnés ou revendiqués.

L’invisibilisation structurelle : entre silence et érotisation

L’histoire lesbienne est celle d’une invisibilisation constante. Trop souvent effacées des récits dominants, marginalisées dans les luttes féministes ou LGBTQIA+, sexualisées par et pour le regard masculin, les lesbiennes ont été contraintes au silence.

Mais cette absence n’est pas un vide : c’est une construction politique. En Belgique comme ailleurs, elle s’illustre par l’effacement des archives, le manque de représentations et la rareté des figures publiques lesbiennes. Pourtant, des voix se sont levées : « Lorsqu’une lesbienne mourait, il arrivait souvent que sa famille détruise toutes les traces de son homosexualité » (Marian Lens).

Suzan Daniel : mémoire d’une pionnière belge

Née en 1918, Suzan Daniel est une figure fondatrice du militantisme homosexuel en Belgique. En 1953, elle tente de représenter la Belgique au premier congrès homosexuel international, mais en est empêchée par l’État belge. Elle consacre alors sa vie à documenter les luttes LGBTQIA+. Ses archives donneront naissance au Centre Suzan Daniel, à Gand : une mémoire précieuse pour celles et ceux que la politique dominante a voulu effacer.

Écrire pour exister, écrire pour lutter

L’écriture a toujours été une arme de résistance lesbienne. Monique Wittig, figure majeure du féminisme lesbien, affirme dans La Pensée straight (1980) que « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », une provocation théorique qui remet en cause l’ordre hétérosexuel. En refusant les rôles de genre imposés, Wittig ouvre une brèche pour penser l’existence lesbienne comme hors-système.

De l’autre côté de l’Atlantique, la poétesse, essayiste et militante Audre Lorde, dans Sister Outsider (1984), rassemble des essais écrits entre 1976 et 1984, qui abordent le racisme, le sexisme, l’homophobie et les dynamiques de pouvoir à travers le prisme de son expérience de femme noire, lesbienne et féministe. Elle redéfinit l’érotisme comme une source de pouvoir profondément subversive et incarne une pensée intersectionnelle avant l’heure démontrant que l’intime est toujours politique.

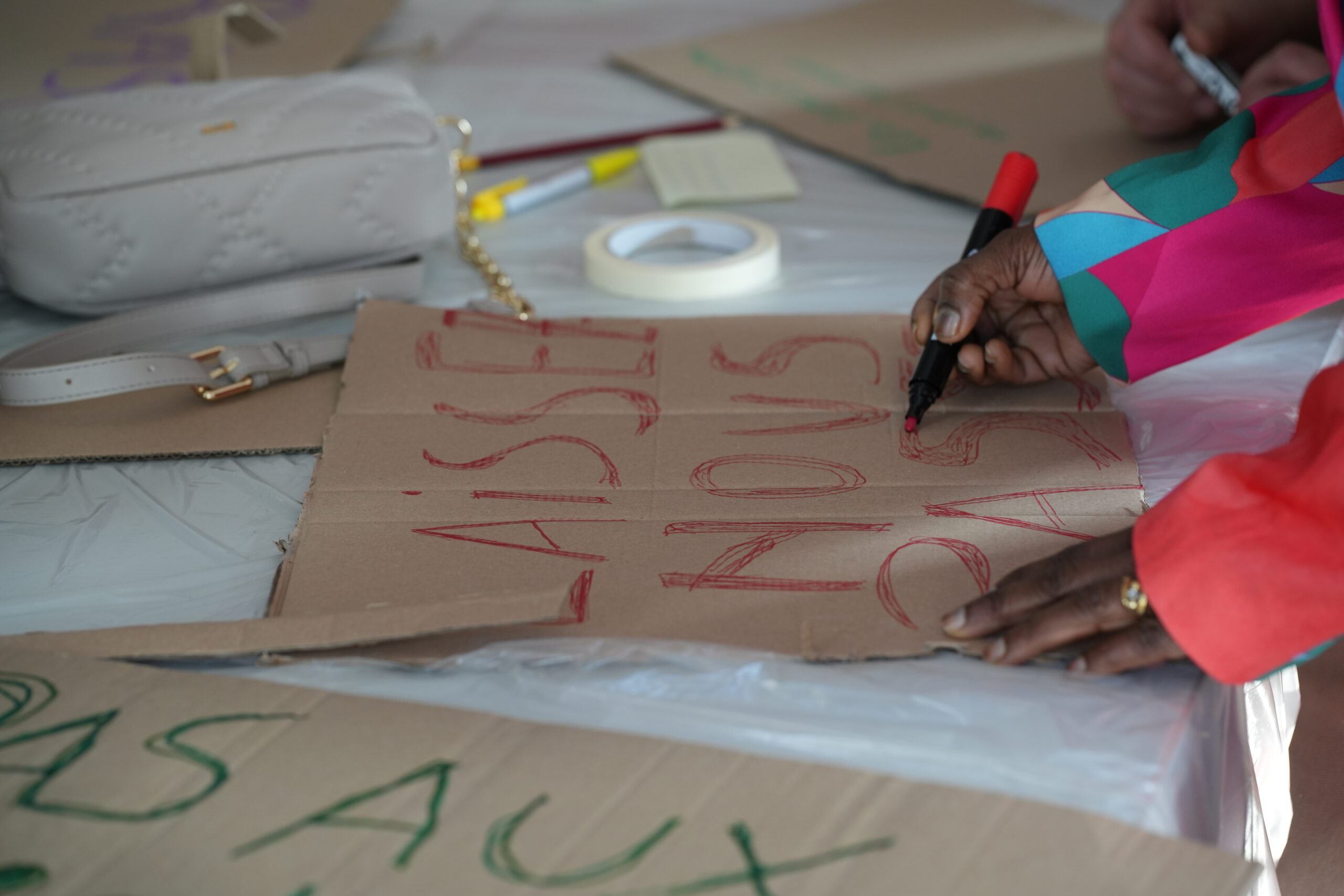

Visibilité : entre célébration et vigilance

Être visible, ce n’est pas seulement exister : c’est exister en sécurité et sans condition. Aujourd’hui encore, les lesbiennes, notamment racisées, trans, handi ou précaires, subissent violences, discriminations et isolement. Le 26 avril n’est donc pas qu’un symbole : c’est un appel à agir. Un rappel que les luttes lesbiennes sont féministes, antiracistes, antivalidistes, anticapitalistes et décoloniales.

Des mots pour dire, penser, aimer autrement

Dans le cadre de la Journée de la visibilité lesbienne, Amazone met en lumière les voix et les pensées lesbiennes. Chaque mois l’asbl, en partenariat avec PAC (hyperlien à insérer), organise des arpentages autour d’ouvrages féministes. Le prochain rendez-vous aura lieu le 24 avril avec l’ouvrage Le génie lesbien écrit par Alice Coffin. Les œuvres lesbiennes ne se limitent pas à parler d’amour : elles politisent le désir, questionnent les normes, racontent les silences. Quelques repères à découvrir ou redécouvrir :

- À nos désirs, Élodie Font (2023, La Déferlante) : roman qui explore la sexualité des lesbiennes à partir de témoignages auxquels l’autrice mêle ses réflexions et sa propre histoire.

- Et l’amour aussi, Marie Docher (2023, La Déferlante) : récits hybrides entre photographie, entretiens et poésie sur les amours lesbiennes.

- Lesbianisme et féminisme : Histoires politiques, Natacha Chetcuti & Claire Michard (2003, L’Harmattan) : ouvrage incontournable pour comprendre comment le lesbianisme s’est pensé et affirmé comme force politique au sein des mouvements féministes.

- Faite de cyprine et de punaises, Lauren Delphe (2022, iXe) : roman radical et poétique qui renverse les tabous, explore les marges et donne à entendre une voix lesbienne et handi libre, crue et littéraire.

- Après Sappho, Selby Wynn Schwartz (2024, Gallimard) : roman inspiré de figures historiques lesbiennes du tournant du XXe siècle. En mêlant fiction, biographie et lyrisme, l’autrice tisse une généalogie littéraire et politique d’une Sappho mythique à ses héritières.

- Dieu merci je suis lesbienne, Laurie Colbert & Dominique Cardona (1992) : documentaire joyeux et percutant sur douze lesbiennes aux parcours et nationalités multiples.

- Too Much Pussy !, Émilie Jouvet (2011) : documentaire au contenu explicite et politique sur une tournée post-porno queer féministe en Europe.

- Les Reines du drame, Alexis Langlois (2024) : film musical flamboyant et déjanté, qui célèbre une romance lesbienne à travers une esthétique queer et résolument dramatique.

- Voyage au gouinistan, Christine Gonzalez et Aurèle Cuttat (2022) : podcast direction le Gouinistan ! Iels déclinent leur identité et vous invitent à faire vos bagages pour les accompagner dans leurs aventures.

Sitographie

Faustine Stricanne

Stagiaire Amazone